更年期障害のお話

女性の更年期障害について

【更年期障害とは】

更年期とは、生殖期(性成熟期)と非生殖期(老年期)の間の移行期を指します。卵巣機能が減退し始めてから消失するまでの時期をいい、一般的に閉経の前後それぞれ5年間、合計で10年間が該当するといわれています。厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、2023(令和5)年の日本人の平均寿命は女性が87.14歳です。しかし、卵巣機能が停止して月経が終了する閉経年齢は、現在も昔と同様に50歳前後のままです。現代女性は閉経後、女性ホルモンが消失した生活を40年近くも送ることになります。人生後半の40年余りをいかに上手に過ごすかが大切なのです。

【女性ホルモンの作用】

女性ホルモンには生殖機能を維持する以外に多くの生理的な機能があります。

✅(1)脳への作用(認知・気分)

- 根拠:更年期にうつ症状や認知機能低下が見られるのは、エストロゲン受容体が海馬などに存在し、神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン)に作用するため。

- 参考文献:JAMA Psychiatry, 2015;Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2020

✅(2)骨の健康維持

- 根拠:エストロゲンは破骨細胞の活性を抑える。閉経後、エストロゲンが減ると骨吸収が進む。

- 参考:Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 日本骨代謝学会

✅(3)皮膚への影響

- 根拠:エストロゲンは真皮のコラーゲン合成を促進し、皮膚の水分保持にも関与。

- 参考:Dermato-Endocrinology (2012)

✅(4)心血管系への作用

- 根拠:エストロゲンは血管拡張物質(NO)を増やし、LDLコレステロールを減らす作用あり。

- 参考:Circulation, 2009;日本循環器学会ガイドライン

🔄(5)代謝への影響(インスリン感受性など)

- 根拠の強さ:まだ研究段階。糖尿病やメタボとの関係が示唆されるが、ヒトでの因果関係は確立途上。

-

参考:Diabetes Care, 2020;Nature Reviews Endocrinology

【更年期障害の判定の仕方】

*「閉経」とは1年以上無月経(生理が来ない)を確認することで判定します。日本女性の平均は50.5歳です。

*子宮摘出などで月経での判定ができない場合には、女性ホルモンの値で判定します。血液検査で測定いたします。

E2(エストラジオール)値:20pg/ml 以下

FSH値:40mIU/ml 以上

上記が認められれば卵巣機能が低下(閉経)していると判定します。(この数値のみで更年期障害の判定は出来ません。自覚症状が大切です。)

月経3日目から5日目での検査を推奨しています。月経3日目前後に調べることで、更年期障害だけでなく、無排卵や月経の不調、月経前症候群などの目安となります。

*更年期スコアを使って判定することも出来ます。このスコアでは数値に現れない不定愁訴を拾い上げることが出来ます。下のスコア表をご覧下さい。

【更年期障害の治療】🍀マークが当院で行う治療です。

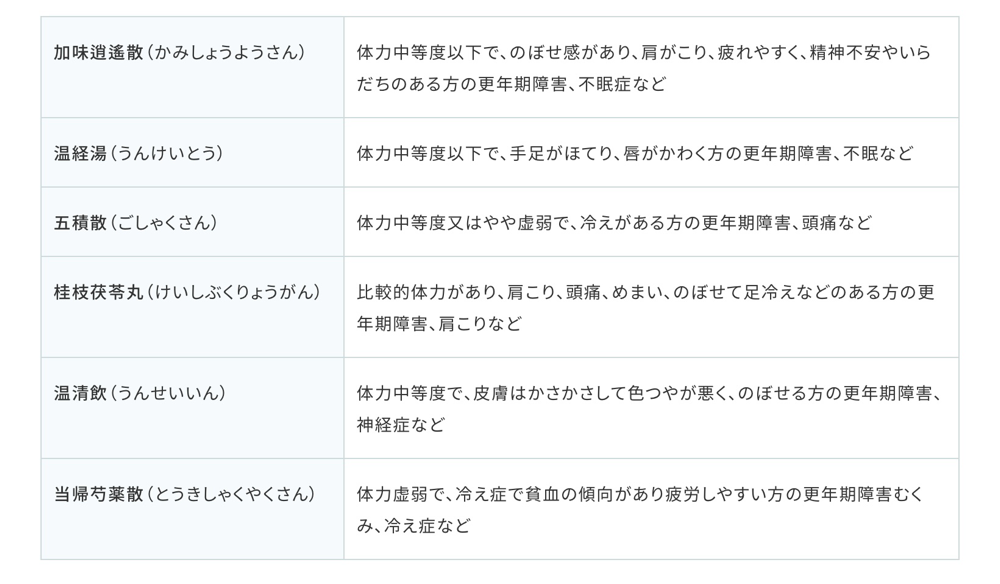

*漢方薬🍀

中国でまとめられた漢方の古典『黄帝内経素問(こうていだいけいそもん)』では、女性は7年ごとに節目があり、体や心に変化が起こると捉えています。

これによると、42歳あたりから白髪が生え始めるなど、加齢の兆しが見え始め、49歳ぐらいで閉経にいたるわけです。ここから、女性の年齢による体の変化は今も昔もそう変わらないことが分かります。

漢方薬のよいところは、複数の症状に対して効果が現れることです。また、漢方薬はその人の体質や体格などを考慮して処方されるので、その人とぴったり合えばよく効きますが、合わない場合はなかなか症状が改善されないということもあります。その場合は、他の漢方薬に切り替えるなどの対応が必要となります。

*プラセンタ注射🍀

プラセンタとは「胎盤」という意味です。胎盤は、母親と胎児の栄養の交換の場として、母体から胎児へ生きるための栄養、そして成長には欠くことのできない大事な栄養素を送る役割を担っています。胎盤には生命維持と成長に必要な三大栄養素であるタンパク質、脂質、糖質、それだけではなく、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、核酸、酵素、成長因子といった栄養素が含まれています。

1)含まれている栄養素

⚫️アミノ酸

プラセンタに含まれるアミノ酸には次のような効果があります。

自律神経調節効果(イライラなどを抑えるリラックス効果)/ トリプトファン

基礎力アップ効果 / バリン・ロイシン・イソロイシン(BCAA)

運動後のドリンクやサプリメントに多く含まれますね!

免疫強化効果 / アルギニン・グルタミン酸

疲労回復効果 集中力向上効果 / チロシン・フェニルアラニン

抗ストレス効果 / グルタミン酸・グリシン

⚫️成長因子のFGF(線維芽細胞増殖因子)

真皮にある線維芽細胞を増殖させ、新陳代謝を上げることで、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸の生成を高めてくれます。

⚫️ビタミンC

プラセンタに含まれるビタミン、とくにビタミンCは、線維芽細胞が活発に働くことを助けます。

⚫️核酸

細胞の新陳代謝を高めてくれる栄養素になります。

2)プラセンタ注射の種類

当院では厚生労働省で認可されている「メルスモン」と「ラエンネック」を使用しております。来院が可能な方は「1回2アンプル・週2回」を基準にして、そこまで通えない方は「1回3アンプル・週1回」をお選びください。1アンプルで充分な効果を得られる方もいっらしゃいます。先ずは1アンプルからお試しください。

女性の更年期障害への治療にはメルスモンのみが保険適応となっております。

自費診療でプラセンタ注射をご希望の方はメルスモン・ラエンネックどちらでもお選びいただけます。

メルスモンとラエンネックは製造工程が違うものの、期待される効果は同じです。どちらか迷われている方は、メルスモンは更年期障害や乳汁分泌不全などの治療に、ラエンネックは肝機能障害の治療に使われてきたことを考えると、肌荒れ・ホルモンバランスの改善・疲労回復などの美容系を目的としている方はメルスモンを、飲酒量が多い方などはラエンネックを選ばれるといいでしょう

3)注意点

※献血提供ができなくなります。

※プラセンタ注射は更年期障害治療(45~59歳)として行う場合は保険適応となります。閉経後5年以上経過している場合は更年期ではないため、保険適応にはなりません。

*エクオル🍀

エクオルは、大豆イソフラボンから腸内細菌の働きによって作られる女性ホルモン様物質です。特にエストロゲンに似た働きをします。エクオルには次のような作用が期待出来ます。

1)更年期症状の予防と緩和

体内のエクオール量が少ない人ほど、更年期症状が重いという調査結果が出ている通り、更年期症状とエクオールには大きな関わりがあります。そのため、エクオールを継続的に摂取することで、更年期症状の予防と緩和が期待できます。

実際にエクオールを3ヶ月(12週間)以上摂取し続けることで、代表的な更年期症状であるホットフラッシュや肩や首のこりなどの症状を緩和したという報告もあります。

2)肌を若々しく保つ

女性ホルモンのエストロゲンは40歳ごろから減少が始まり、更年期で著しく低下します。

エストロゲンの減少により、肌のコラーゲンが低下し、肌の弾力やハリが失われます。

エクオールはエストロゲンに代わって、肌のコラーゲンを生成し、肌を若々しく保つという働きがあります。

3)骨粗しょう症の予防

更年期には骨粗しょう症のリスクが高まります。

エストロゲンの著しい低下によって骨密度が減少し、骨の質が低下することが更年期に骨粗しょう症のリスクが高まる原因の1つとされています。

エクオールは骨密度の減少を抑えることが出来ます。

実際にエクオールを1年間服用することで骨密度の減少が約50%抑えられたとの報告もあり、エクオールは骨粗しょう症の予防に効果があるとされています。

その他にも

4)悪玉コレステロール(LDL)を減らす

5)糖代謝の改善

6)血管機能の改善

7)薄毛の予防 などの効果があると言われています。

|

漢方薬 |

1包2.5g~3g 毎食前 |

30~60日分 |

保険適応 |

|

プラセンタ |

2ml~6ml |

週1回皮下注 |

一部保険適応 900円~2700円 |

|

エクオル |

112粒 |

28日分 |

4,320円 |

*ホルモン補充療法(当院では行っておりません。婦人科でご相談ください。)

卵巣機能の低下に伴う女性ホルモンの低下・欠乏を薬剤で補充し、精神・身体機能の改善や維持を目的とした治療法です。2009年に日本産科婦人科学会・日本女性医学会よりホルモン補充療法ガイドラインが初めて示されました。

ホルモン補充療法の薬の種類

大きく分けて、ホルモン補充療法(HRT)の薬の種類には次の3種類があります。

■ 飲み薬(消化管から吸収):ジュリナ錠、ウェールナラ配合錠

■ 貼り薬(皮膚から吸収) :エストラーナテープ、メノエイドコンビパッチ

■ 塗り薬(皮膚から吸収) :ル・エストロジェル、ディビゲル

貼り薬、塗る薬は皮膚のかぶれに注意が必要ですが、飲み薬と違い、肝臓での初回通過効果がないことが特徴で、そのため中性脂肪や動脈硬化症の原因物質の増加がみられないことや静脈血栓塞栓症のリスクを高めないこと、乳癌のリスクが飲み薬に比べて低いことなどがメリットとして報告されています。

それぞれメリット・デメリットがあります。よく主治医にご相談ください。

⚠️ホルモン補充療法(HRT)の禁忌

以下のような方はホルモン補充療法は受けられません。

・重度の活動性肝疾患

・現在の乳癌とその既往

・現在の子宮内膜癌、低悪性度子宮内膜間質肉腫

・原因不明の不正性器出血

・妊娠が疑われる場合

・急性血栓性静脈炎または静脈血栓塞栓症とその既往

・心筋梗塞および冠動脈に動脈硬化性病変の既往

・脳卒中の既往