ダイエットのお話

【肥満とは】

「太り過ぎ」は健康によくない、それは何となくわかっていてもちゃんとはわからない、そんな人が多いのではないでしょうか?健康被害を起こす「太り過ぎ」、治療対象となる「太り過ぎ」を肥満症と言います。何故、肥満は体に良くないのでしょう。

肥満は体脂肪が過剰に蓄積された状態です。脂肪細胞は単なるエネルギーの貯蔵庫ではなく、炎症を引き起こす物質(サイトカインなど)を分泌するため、慢性的な炎症状態を生み出します。これがインスリン抵抗性を高め、2型糖尿病や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を引き起こす要因になります。また、内臓脂肪が多いと動脈硬化の進行も促進され、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まります。さらに、肥満は関節への負担を増やし、睡眠時無呼吸症候群や一部のがん(大腸がん、乳がんなど)のリスクも上昇します。このように、肥満は全身の健康に多方面から悪影響を与えるため、予防と改善が重要です。

肥満症とはBMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が25以上の状態です。

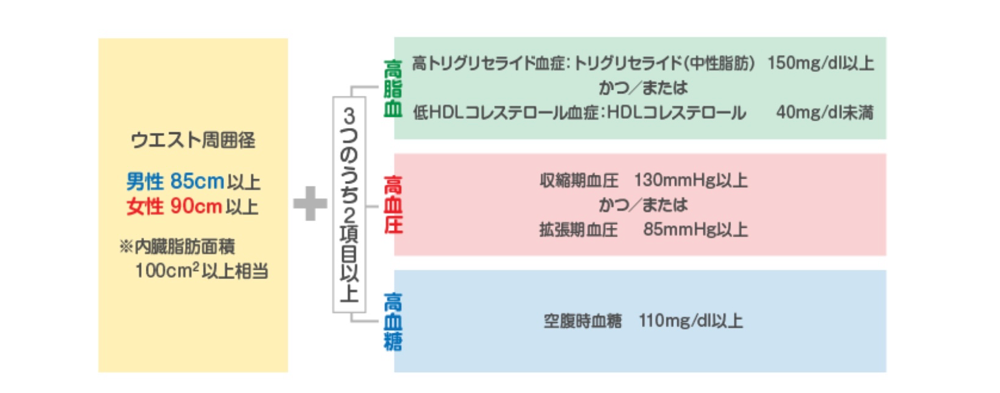

メタボリックシンドロームとは下記の基準を満たす状態です。

肥満症やメタボの治療で重要なのは、減量です。目標体重を定めて、生活習慣、食習慣、運動習慣を改善することでダイエットしていきます。

当院では、食事指導、運動指導に加えて、内服・注射治療も行っています。

薬物治療はあくまで補助的なものであり、食事や運動などの生活習慣改善が基本であることは間違いありません。内服・注射治療は食事療法、運動療法を頑張っても減量ができない肥満症の方を対象に、治療がきっかけとなってより減量に積極的に取り組めることを目的としております。継続的に薬物治療を行っていくのではなく、減量に成功したら徐々に薬を減らしていき生活習慣のみで体重を維持できるように一緒に頑張りましょう。

※内服・注射治療は“美容目的”での処方は出来かねます。また、食事療法、運動療法が治療の主体であることは変わりありませんので漫然と処方を継続することも致しません。当院の判断で処方をお断りすることもございます。あらかじめご了承ください。

📚参考文献・リソース:

· 厚生労働省 e-ヘルスネット「肥満と健康」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-004.html

· WHO(世界保健機関)「Obesity and overweight」

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

· 日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン」

【当院での肥満治療】

1)内服・注射薬

内服を継続するにあたって、適宜血液検査を行います。

⚫️食欲減退薬

・マジンドール(商品名:サノレックス):1錠500円

BMI35以上の方は保険適用となります。

効果:食欲の中枢神経に作用し食欲を抑えます。(厚労省認可薬)

⚠️副作用:口渇、便秘、悪心・嘔吐、不眠、肝機能障害etc

※3か月以上の長期処方は依存性を高める可能性があり、効果減弱も指摘されているため処方ができません。

⚫️漢方薬

・防風通聖散

肥満症によく使われる代表的な漢方薬です。対象としては、肥満で脂肪太りや腹がポッコリでる太鼓腹、皮下脂肪が多く、食欲旺盛な方に用いられます。

食欲を抑え、便秘を解消し代謝を上げ、脂肪燃焼効果が表れます。

また排便を促進するので便秘を改善します。さらには余計な水分を排出して、水分バランスを整える働き(利水作用)があるため、むくみを解消します。

⚠️副作用:胃部不快感、嘔気、腹痛、下痢、動悸

・大柴胡湯

おもに男性の肥満に用いられ、元来筋肉質の人が、ストレスで飲食過多となり腹が出て固太りや内臓脂肪が多い肥満に用いられます。旺盛な食欲を抑えます。

⚠️副作用:食欲不振、腹痛、下痢、間質性肺炎、肝機能障害

・防已黄耆湯

おもに筋肉量の少ない女性に用いられ、体を温めて消化管の働きを促進させ、水分代謝をよくします。水太りタイプの方やむくみのある方に効果的です。

⚠️副作用:胃部のむかつき、食欲不振、嘔気

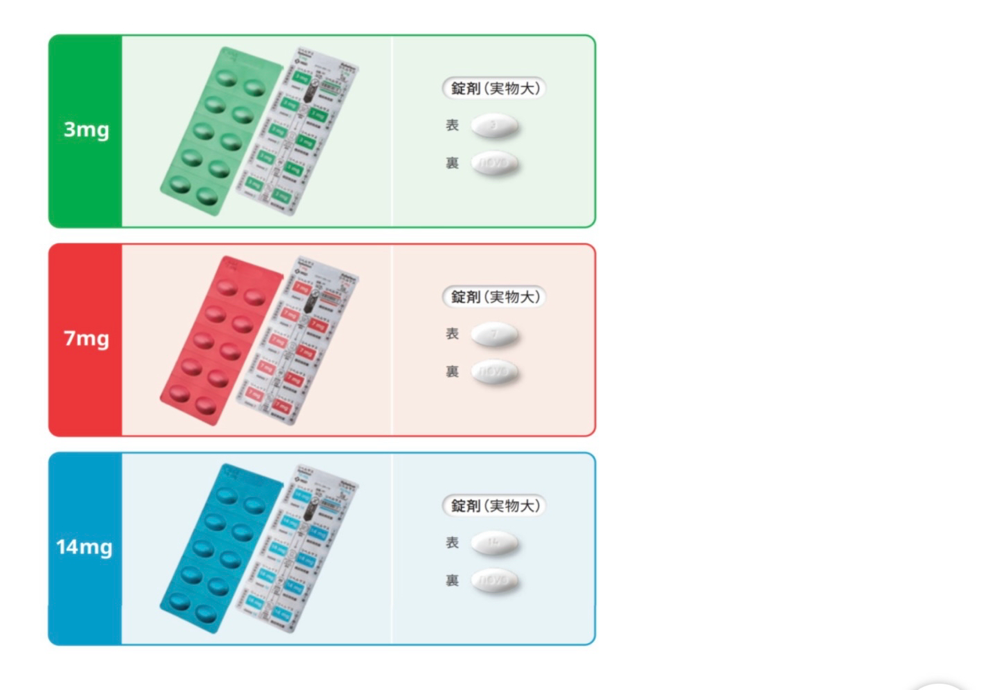

1) リベルサス

リベルサス内服(毎日内服):3㎎錠を4週間、gその後7㎎錠を4週間、その後効果・副作用をみながら14㎎錠へと増量していきます。飲み方は起床時に飲食前に120ml以下の少量の水で内服をして、30分間は飲食は一切避けて頂きます。お茶やコーヒー、服薬ゼリーなどでの服用は控えてください。また他の内服薬との同時服用も避けてください。内服方法は少し手間ですが、注射で行う治療と同等の効果があげられます。

⚠️副作用→食欲減退、頭痛、悪心・嘔吐、下痢、低血糖、急性膵炎

|

薬剤量 |

1錠/円 |

|

3mg |

300円 |

|

7mg |

700円 |

|

14mg |

1200円 |

2)ウゴービ

ウゴービは、日本で初めて肥満治療薬として国内承認を受けたGLP-1作動薬です。

今後、シェア拡大に伴い、日本人肥満患さんの健康寿命の延長に大きく寄与することが期待されています。

しかし現状では、GLP-1治療薬の乱用懸念がネックとなり、厚生労働省から厳しい処方条件が付与されているため、

現実的にはウゴービを用いた保険診療での肥満治療は難しいと言わざるを得ません。

当院では、リベルサス同様、自由診療で処方いたします。

ウゴービは、週に1回皮下注射する、使い切りの注射剤になります。

自己注射ができるように開発されたペン型の注入器で、毎週決まった曜日に、食事の時間に関係なく注射をします。

0.25mg、0.5mg、1.0mg、1.7mg、2.4mgまでの5段階があり、4週間の間隔で増量を検討していきます。

現時点での最大投与期間は68週間となっています。

処方された際は、ご帰宅後、速やかに冷蔵庫 (2~8℃)

に保管をしてください。

使用後のペンは、医療スタッフの指示に従って廃棄してください。

注射を忘れた場合の対処としては、次の投与予定日まで2日 (48時間) 以上ある場合は、気づいた時点で、

直ちに1回分を投与し、その後はあらかじめ決めた曜日に投与します。

次の投与予定日まで2日 (48時間) 未満の場合は、忘れた分は投与せず、次の予定日に1回分を注射します。

⚠️副作用: 消化器症状→吐き気、下痢、便秘、消化不良、腹痛など

低血糖→脱力感、倦怠感、空腹感、冷や汗、動悸、ふるえ、頭痛、めまいなど

急性膵炎→嘔吐、激しい上腹部の痛み、背中の痛み、お腹のはりなど

胆のう炎、胆管炎→黄疸 (白目が黄色くなる)、腹痛

|

薬物量 |

1本/円 |

|

0.25mg |

4,400円 |

|

0.5mg |

6,050円 |

|

1.0mg |

8,800円 |

|

1.7mg |

10,450円 |

|

2.4mg |

13,200円 |

[参考]ウゴービを保険適応で処方するには…

1)高血圧、脂質異常症、または2型糖尿病のいずれかを有する肥満症があること。

2)食事療法と運動療法を行っても十分な効果が得られないこと。

3)BMIが35 kg/m2以上、もしくは肥満に関連する健康障害(2型糖尿病、脂質代謝異常症、高血圧、高尿酸血症、冠動脈疾患、脳梗塞、非アルコール性脂肪性肝疾患、月経異常・不妊、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、運動器疾患、肥満関連腎臓病)を2つ以上有し、 BMIが27 kg/m2以上があること。

この基準を満たしている場合、保険適応でウゴービによる治療を受けることができます。

厚生労働省は、GLP-1受容体作動薬の乱用を防ぐ目的で、ウゴービの保険処方可能な医療機関の条件として、肥満症治療に関連する学会(日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本循環器学会)の専門医が常勤している教育研修施設(大学病院などの大規模な医療機関)に限定しているため、一般的なクリニックでの処方は許可されておりません。さらに、処方期間にも制限が設けられており、発売から約1年間は最長2週間分のウゴービしか処方できないため、2週間毎に大学病院に通院する必要があります。毎月の血液検査も必要となります。

[文京区周辺で肥満外来を設置している総合病院]

東京大学医学部附属病院

東京科学大学病院

順天堂大学医学部附属病院

日本医科大学付属病院

都立大塚病院

JHCO東京新宿メディカルセンター

東京逓信病院

*受診希望の方は畑先生までお声掛けください。紹介状を作成いたします。

2)運動療法

⚫️有酸素運動

⚫️レジスタンス運動

肥満を改善するためには、摂取する栄養素のコントロールと共に、効率よくエネルギーに変換し燃やして消費することが大切です。運動療法は肥満治療の2本柱です。極端な食事制限を続けていると身体の保護作用が働き、安静時のエネルギー代謝率が悪くなってしまいます。肥満の運動療法は、有酸素運動とレジスタンス運動が適しています。

有酸素運動は糖や遊離脂肪酸を燃焼し、持久性の向上、インスリン感受性※2の改善を望むことができます。レジスタンス運動では筋肉量が増大し、基礎代謝の維持を図ることができます。運動を行う機会を改めて持つことばかりではなく、日常生活の中で活発に活動する工夫も大切です。

有酸素運動は速歩、ジョギング、水泳、サイクリングなどの種類で、「ややきつい」と感じる運動強度の運動が良いとされています。運動時間・運動頻度は厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」では30~60分の運動を週3日以上行うこととされています。レジスタンス運動は、筋肉量を増大させて基礎代謝量を向上させること、運動を行うために必要な筋力をつけることを目的に行われ、大臀筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋、体幹筋などの大きな筋群を中心とした筋力トレーニングが適しています。

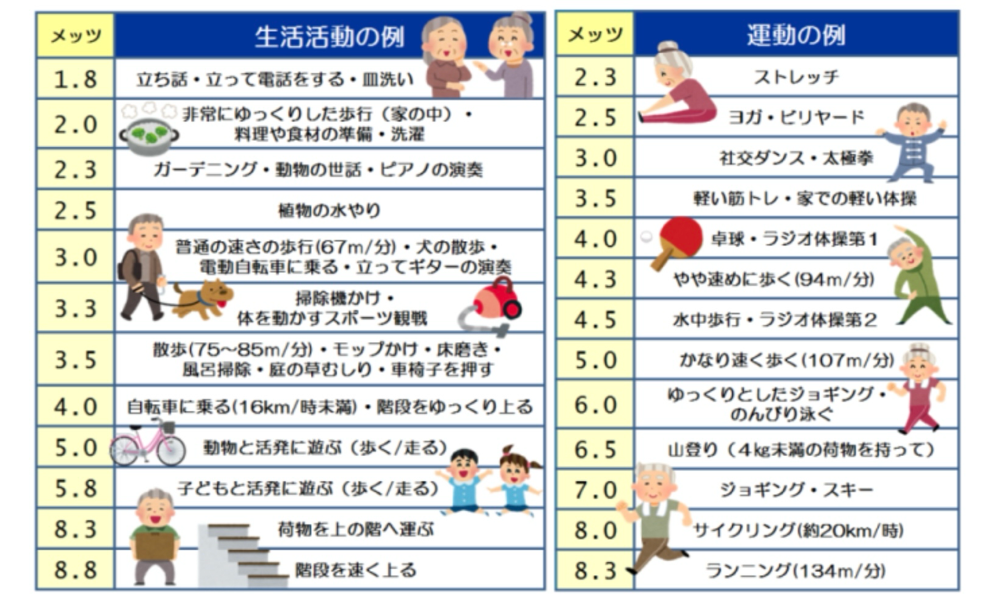

運動の前後には準備運動、整理運動でストレッチや軽い体操などを行い、徐々に運動量や運動強度をあげるようにします。運動だけではなく、日常生活での活動量を増やし、1日の歩数の目標8000歩以上としてできるだけ歩くようにすることも大切です。運動活動量をメッツという単位で表すこともあります。下の表をご覧ください。

[よくある質問]

Q 一日に何メッツ運動すればよいですか?

A 具体的には、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分以上行うことを推奨する(1日約8,000歩以上に相当)。 強度が3メッツ以上の運動を週4メッツ・時以上行うことを推奨する。(2023/08/31厚生労働省)

厚生労働省が定める「健康づくりのための身体活動基準2013」では、65歳以上の基準は「1週間に10メッツ・時」とされています。

Q 1メッツは何キロですか?

A METsとは、安静に座っている状態を1METとして、様々な活動がその何倍のエネルギーを消費するか示した活動強度の指標です。 なお、1MET=3.5mL/kg/分の酸素摂取量と定義されています。

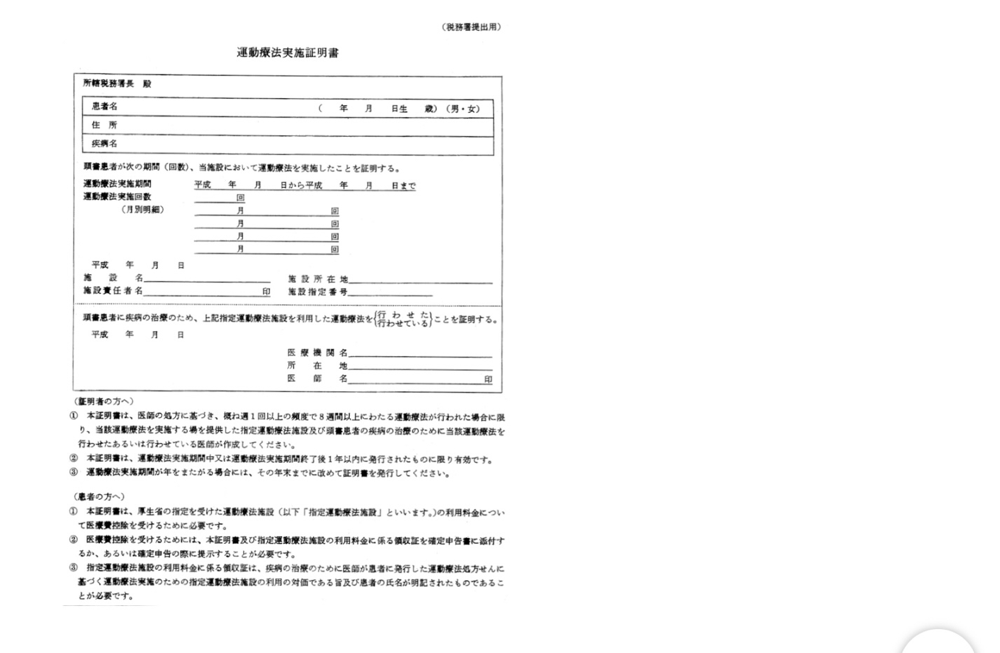

また、運動療法は医療控除の対象になることがあります。

当院で運動実施証明書を発行し、指定運動法施設をご紹介します。週1回以上8週間以上の運動療法を専門スタッフの指導のもと行ってもらいます。

[指定運動法施設の検索]